-

子どもの「吸収精神」とは? モンテッソーリ教育で育む0~6歳の力【Udemy講師・神原えみ先生解説】

-

「2025今夏ベストな寝具はどれ?」冷感値だけじゃない、担当歴8年のバイヤーに聞いた3タイプの選び方[PR]

-

野菜不足?野菜嫌い? 全て解決 野菜ソムリエ・さやの新刊

-

父の日をもっと特別な一日に。想いを結ぶ「言葉の贈り物」電報特集2025を発表

-

<自転車の安全利用促進委員会レポート>愛媛県教育委員会主催「令和7年度 総合危機管理等研修会」にて「自転車通学指導セミナー」を開催 愛媛県内の中学校、中等教育学校の教職員約120名が参加

-

ゴールデンウィーク後に増加する不登校・行き渋りのお子さまの学習の悩みを共有する「第3回子どもに寄り添う保護者の会」6月21日(土)にオンラインで実施

-

「はぁ…もうこの子いいわ」男性の愛情が冷める瞬間

-

”勝ち組”の女性が避ける『最低彼氏』の特徴4選

-

【親が60歳を超えたら読む本】国内最大級口コミサイト運営会社代表・高橋亮による書籍『後悔しない葬儀とお墓選び』発売!葬儀・お墓選びで後悔しないための決定版

-

水あかをゴシゴシこすってない? 実はNGな掃除方法に「知らなかった」

-

<自転車の安全利用促進委員会レポート>沖縄県教育委員会主催「令和7年度 高等学校交通安全指導者連絡協議会」にて「自転車通学指導セミナー」を開催 沖縄県内の高等学校等の教職員約100名が参加

-

洋服の青山×おおぞら高校 倉敷キャンパス「ビジネスマナー&スーツの着こなし講座」を開催予定

-

「うっざ」箸を出さなかっただけで”家出する”夫!?数時間後、夫が連れてきた”まさかの人物”に「な…え!?」【夫婦関係の改善策】

-

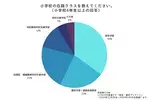

特性のある子どもの進学先は?定期テスト、受験…実際どうだった?発達ナビの就学大調査【小学校高学年・中高生編】

-

藤田ニコル、パールタンクとレオパードが主役の私服コーデ。夏のストリートに映える最旬エッジィスタイル

-

リネン、ワッフル、それとも畳?今年の夏スリッパはどれにする?それぞれの魅力をまとめてご紹介![PR]

-

新鮮なニラ、左か右どっちでしょう? JAが教える『正解』はこちら

-

エアコンクリーニングの業者を選ぶ『3つの目安』 電気店の助言に「いいこと聞いた」

-

赤ちゃんとママのための安心セミナーを江崎グリコ株式会社と医療法人医誠会が共同で開催

-

大正健康ナビ、5/14新着情報 赤ちゃんのお肌を守るためには? 「おむつかぶれ」を公開!

-

「その表情がすべてを物語る」猫沢エミ、発熱直前に仕込んだ“苺タルト”と深すぎる食材愛

-

レタスには栄養がないのは本当? JAの回答に「そうだったのか」

-

キッチンの換気扇フィルターって、必要?不要? メーカーの回答「貼っておくと…」

-

今さら人に聞けない大人美容の正解『LDK』6月号

-

伝統野菜【オカヒジキ】の絶品レシピ5選~食べ方や選び方・保存方法を解説!和洋中で大活躍

-

「本気で好きだからするの」男性の特別な溺愛行動

-

入店直後に舌打ち!?男性客を“邪魔者扱い”する店員。しかし数ヶ月後<1枚の紙>を見た男性は「なんだ…これは…」⇒【周囲とのトラブルを避けるコツ】

-

【保存版】親子で1日遊べる美術館まとめ。子どもの感性を育む “しかけ” 満載!|東京・神奈川・大阪ほか

-

【最高の脂のり】アジの絶品レシピ「Best5」〜旬のアジの特徴や、鮮度を見極めるコツも!

-

【モヤモヤ疑問を解決! 今日から知っ得 Vol.3】「柔軟剤」って、そもそもどんな役割? どう選べばよいの?

愛あるセレクトをしたいママのみかた