-

<芸能プロダクション2026年イチオシ新人>所属後すぐにミュージカルで大役を射止めた北御門亜美、俳優業の魅力は「知りえなかった世界に出会えること」

-

毎日の畑コーデがもっと楽しくなる! 「のらスタイル通信」2026年春夏号を発行 新ブランド「LACQ」も登場

-

《寝る前に食べると効果的な“食材”、飼うべき“ペット”が明らかに》認知症を予防する習慣10選

-

俳優、モデルと幅広い活躍をする生見愛瑠 「特に好き」と語った仕事は?

-

エニタイムフィットネスとApple Fitness+ 日本における会員体験向上に向けて提携 2026年1月21日(水)から、エニタイムフィットネス会員は追加料金なしでApple Fitness+を利用可能に

-

2026年ヒット予測の決定版 「スプレー型香水自販機」が池袋に常設オープン! 15種の高級香水を150円から楽しめる体験型フレグランススポット

-

不妊の原因を妻のせいにした夫…義実家ですべて暴露して復讐した話

-

「帰りたくない!」とごねる柴犬 理由が?「笑った」「ほのぼのする」

-

ベビーブランドのネオママイズムが、返品ベッドインベッドを再活用。施設向け無償提供を全国展開へ

-

「ランニングで運気アップしちゃうかも!?」簡単にできる3つの習慣をご紹介!【3児のママ・ファンラン通信㉒】

-

あの『歴史まんが』監修者に学ぶ、歴史の”正しい”学び方。子どもの視野を広げる歴史学習3つのコツ

-

《書類送検で詰みか》米倉涼子 関係者が悔やむ“パートナー”との決別と再起の一手

-

神田うの、パーキンソン病公表の美川憲一の近況を明かす 初のトレーニングで「『足腰が強くなったの』と言っていた」 声に張りも

-

次なるトレンドは湯葉!? ヘルシーファストフード「yuppa」が表参道にオープン。気になる味は?

-

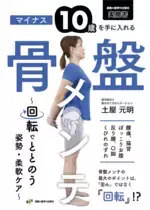

放送後、大反響!テレビ東京「なないろ日和!」出演で話題。累計発行部数も好調な『骨盤メンテ』が提案する「10歳若返る姿勢の作り方」が今、改めて注目

-

染谷将太、年末にハプニング「ちょっと今も痛いです」 4月期新連ドラ撮影に危機

-

【1/20(火)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

《コメント欄も閉鎖》伊東前市長・田久保氏 “激変写真”を公開も学歴詐称疑惑は変わらずスルー…果たさぬ説明責任に厳しい声

-

《撮影現場を目撃》山下智久『箱根駅伝』ドラマに監督役で出演!食事会にも参加で手本にした「元サラリーマン監督」

-

ルックバックの創作の軌跡をたどる。「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」、麻布台ヒルズで開催

-

ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ/1月19日-1月25日】 - Scorpio

-

“冬の顔”抜てき・上坂樹里、人生初スキー場&スキー初挑戦「スノーボードにも挑戦してみたい」【インタビュー掲載】

-

【新連載】「目が合う・指さしする」のに自閉症傾向?1歳半健診で指摘された娘の癇癪・偏食と、5歳までの成長記録【専門家解説も】

-

デビュー60周年……加藤登紀子さんと娘Yaeが明かす“子育て秘話”と最愛の夫・藤本敏夫さんとの別れ

-

『SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026』2月開催へ 任天堂の冠協賛企画第2弾が発表「ランナー以外の市民」がOKの内容も

-

【1/18(日)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

-

ミニマリストスキンケアに『Re Thin フェイス&ボディフィットジェル』

-

周囲と比較し「支援級拒否」から「自分は自分でいい」と思えるまで。IQを知り、中学進学先を決めた日【読者体験談】

-

矢田亜希子、「めちゃくちゃ大食いの早食い」と“大親友”の共演者にバラされる「焼肉に行ったら1人で4人前」

-

【1/17(土)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング7~12位!

愛あるセレクトをしたいママのみかた