-

new

『ばけばけ』第101回 ヘブンが働く熊本第五中学校がなくなる!?

-

new

藤木直人、妻とも“仲良し”同じマンションに住む俳優を明かす 26年の仲で家族ぐるみの付き合い続く

-

new

「低学歴は黙れよw」上司を見下して楽しむ新人社員。だが後日…上司「退職届受理します」社員「え!?」

-

new

熱があってスーパーに行けないので義母にお願いすると「あんたは鬼だ!」と怒られ…経緯を知った夫が一喝…!

-

new

向井理、橋本環奈は「いつも豪快」 『ヤンドク!』中田先生に隠された切ない思い

-

new

誰からも評判のいい夫。しかし⇒誰も知らない“本性”を、妻がようやく打ち明けた結果

-

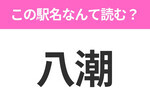

【駅名クイズ】「八潮」はなんて読む?埼玉県にある駅です!

-

”経理部の女性”と浮気した夫!?だが「離婚しないであげる♡」妻の”悪魔のような復讐計画”がはじまった話

-

今井美樹、「今思い出しても胸が痛い」憧れのロンドン生活で“母親としての葛藤”明かす

-

Aぇ! group末澤誠也、“道の駅グルメ”に感激 ACEes・浮所飛貴がスタジオでタジタジ

-

浜田雅功&中田翔、サングラス&マスク姿で変装 ニセ番組の取材→サプライズ登場

-

たけうちほのか、兄・竹内涼真とは自宅で食事する仲の良さ 嫌なところは「しつこい」こと

-

同性カップル(吉田晴登&谷原七音)の決断 『パンダより恋が苦手な私たち』第7話あらすじ

-

【難しそうで実は簡単】おうちで格上げ!サーモンタルタルのレシピ〜「タルタル」のルーツも解説

-

“大阪マラソン出走”元阪神・原口文仁、兄貴分・鳥谷敬がエール「頑張れ、ぐっち!」【コメントあり】

-

「好きな揚げ物は?」<回答数39,061票>【教えて! みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第447回】

-

Snow Man佐久間大介、猫に夢中 「かわいい…」が止まらない

-

『ごぶごぶフェス2026』アイナ、学校のリーダーズ、近藤真彦、INI出演 浜田雅功が熱望した4組

-

【今日の献立】2026年2月21日(土)「作り置きに!豚肉のやわらか紅茶煮」

-

『DREAM STAGE』ユンギ脱退と涙の復帰 ラストに衝撃の一言

-

【2/21(土)】あなたの運勢は?今日の星座ランキング1~6位!

-

「大げさなんだよ」呼吸困難の2歳児を放置する夫!?だが「あなたは父親失格だ」医師が鬼の形相になった話

-

NEXZ冠バラエティ『NEXZカンパニー』、地上波放送決定 TOMOYA「僕たちももっと頑張ろう」【コメント全文】

-

「甥の入学祝いに5万円?」兄夫婦の要求、これって普通ですか?【兄夫婦が私の財布を狙ってる 第1話】

-

「1限の出席票代わりに出しといて!」「レポート写させてよ!」友達を利用しまくる図々しい女子!非常識なおねだりがエスカレートしすぎた結果⇒「研究室に来い!」教授に呼び出されて・・・

-

「もう献立に迷わない!」忙しいママの救世主【カルディ】の時短グルメ18選

-

『ニノさん』レギュラー放送終了 約13年の歴史に幕「またみんなで集まれたら…」

-

【どこでもマンション鑑定団】Vol.20 “住みたい人気の街” ランキング上位の『市川市』|property technologies

-

3週間の休養発表のオードリー若林、書店SNSで“最新ショット”が公開に 初小説『青天(アオテン)』サイン本に反響続々

-

末満健一「手ごたえありまくり」 小池徹平&屋比久知奈共演『どろんぱ』公開稽古より写真&コメント到着

愛あるセレクトをしたいママのみかた